Spiritualité et matrices culturelles

Les arts de combat d’Extrême-Orient sont empreints de spiritualité, voire de religiosité. En effet, les grands courants asiatiques de pensée, au premier rang desquels le confucianisme et le taoïsme, mais également le bouddhisme zen (qui est une religion) et dont le cœur est la Chine, ont imprégné les « arts » dits « martiaux ».

Les techniques médicales (qui ont façonné notamment l’acupuncture) ont abouti à une parfaite connaissance du corps humain et de fait à la Science des points vitaux – Kyūshō.

Origines, traditions et transmissions

L’Histoire du Karaté-Jutsu ne déroge pas à cette règle. Art hybride issu de composantes chinoises, okinawaïennes, puis, plus tardivement japonaises, il a été élaboré et perfectionné durant trois siècles. Ainsi, un pratiquant avancé est héritier du fruit de centaines d’années de recherches et d’expérimentations, qu’il est lui-même amené à transmettre et à faire évoluer, au regard de sa morphologie et de sa sensibilité.

La culture asiatique, dans laquelle la tradition orale est importante, a institutionnalisé une certaine mystification des « arts martiaux », ce qui rend difficile la reconstitution de l’Histoire du Karaté-Jutsu et plus encore des méthodes qui lui sont antérieures. Mais l’on peut affirmer qu’à l’instar de presque tous les « arts martiaux » d’Extrême-Orient, il semble puiser ses origines en Inde et en Chine (dans le temple du Shaolin-Si). On pourrait également remonter au Pancrace grec, passé en Inde par le biais des armées du Roi de Macédoine, Alexandre le Grand, mais cette théorie « diffusioniste » demeure contestée.

La tradition attribue en effet à un moine bouddhiste venu d’Inde, Bodhidharma – Daruma en japonais – la création d’une nouvelle forme de méditation, le bouddhisme chan (bouddhisme zen) et d’une méthode de combat très sophistiquée, le Quan-Fa, que l’on appelle improprement « Kung-Fu ». Son séjour au Temple de Shaolin-Si (le « Monastère de la Jeune Forêt ») se situe entre la fin du Ve siècle et le début du VIe siècle.

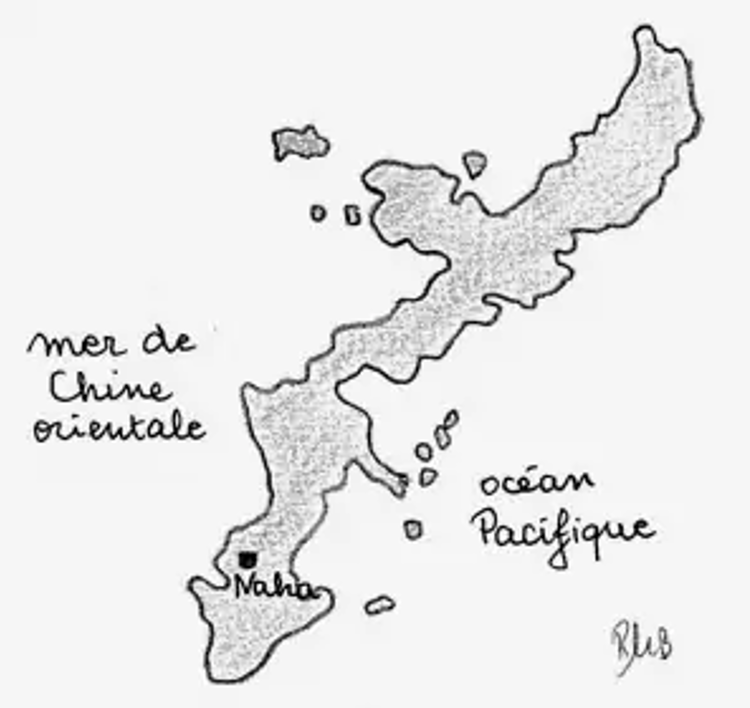

Okinawa, relations sino-ryūkyū et période Satsuma

Au XIVe siècle, Okinawa, principale île de l’archipel des Ryu-Kyu, carrefour

commercial et stratégique, noue une relation de vassalité avec la Chine selon l’universitaire

Kenji Tokitsu. Au XVIe siècle, le roi Shô Shin procède à un premier désarmement de

la population et surtout des seigneurs locaux, toujours selon Tokitsu (s’appuyant sur

l’inscription du monument du château de Shuri).

Cet élément doublé de l’invasion par le clan Satsuma en 1609 sont à l’origine de

l’interprétation de la naissance du Karaté et des Kobudō d’Okinawa comme

armes de résistance à l’oppresseur et à l’envahisseur.

En 1609 au Japon, Tokugawa Ieyasu s’est déjà rendu maître du Pays, désormais unifié. Tokugawa a été nommé Shōgun – un dictateur militaire – en 1603 par l’Empereur. Mais un clan rival au sien, celui des Satsuma, commandé par la famille Shimazu, défait lors de la bataille de Sekigahara neuf ans plus tôt, demeure puissant. Tokugawa détourne habilement son hostilité en nommant Shimazu Han Gouverneur de l’archipel des Ryû-Kyû, au Sud du Japon. Les Satsuma envahissent donc Okinawa. Ils y auraient maintenu et renforcé l’interdiction du port des armes – interdiction hypothétique et difficilement démontrable, aucun écrit ne pouvant la corroborer selon Maître Kanazawa Hirokazu.

De Te à Karaté : la synthèse d’Okinawa

La tradition nous apprend que l’enseignement martial se faisait généralement de

maître à disciple et dans la confidentialité,

notamment par l’intermédiaire des kata.

C’est au cours des XVIIIe et XIXe siècles que se produisit la véritable

synthèse du « Te » (littéralement « main ») local et des « arts martiaux » chinois originaires

du temple de Shaolin. « To-de » deviendra « Kara-Te », « la Main de Chine ». Au début du

XIXe siècle, le Karaté d’Okinawa (aussi appelé « Okinawa-Te ») est

composé de trois styles majeurs : Tomari-te,

Shuri-te, Naha-te, du nom des trois grands centres névralgiques de l’île.

On sait aussi que L’expert Matsumura Sokōn (1800 – 1896), garde-du corps du Roi d’Okinawa Sho Tai, s’était formé au style de Sabre Jigen-Ryû et qu’il en avait intégré les principes dans son Karaté-Jutsu.

De l’éducation physique à la capitale impériale

Au début du XXe siècle, le

Maître Itosu Ankoh franchit un nouveau cap.

Il parvint à faire introduire le Karaté-Jutsu dans les programmes scolaires d’éducation physique.

Le Karaté-Jutsu reste à Okinawa…

Son élève le plus célèbre,

Funakoshi Gichin, originaire de Shuri, obtiendra

l’accord de certains de ses pairs pour « exporter » le Karaté d’Okinawa au Japon.

L’île est en effet devenue une

Préfecture japonaise à part entière (1879) et

il faut éviter à l’Okinawa-Te de sombrer dans l’oubli.

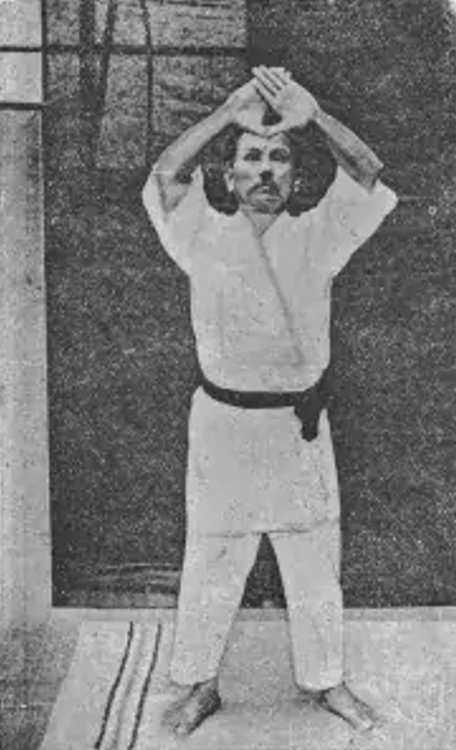

En 1922, Funakoshi Gichin présente pour la première fois le Karaté-Jutsu au grand public japonais lors d’une démonstration à Tōkyō. Sur l’invitation du Docteur Kano Jigoro, fondateur du Judō, il démontra son art au Kodokan, le Hombu dōjō du Judō. Maître Funakoshi fut assisté alors par un certain Gima Makoto, futur premier 1er Dan de Karaté-Jutsu. Pour l’occasion, Maître Kano aurait prêté à Maître Funakoshi un keikogi (tenue d’entraînement) de Judō…

Le maître venu d’Okinawa décide de rester dans la capitale de la Mère-Patrie et en 1938 fonde son propre Dōjō, que ses élèves appelleraient le Shotokan – Shoto étant le nom de plume du Maître, Kan désignant le bâtiment). Il semblerait que son enseignement ait été assez proche de celui que l’on dispensait à Okinawa, mais Maître Funakoshi voyait avant tout dans le Karaté-Jutsu (qu’il allait renommer Karaté-Dō, la « Voie de la Main vide »), un outil d’éducation sociale. Il s’opposerait à la pratique du Jyu-Kumité (combat libre) durant les entraînements.

Yoshitaka (Gigo) Funakoshi : l’inflexion combative

Néanmoins, son fils Gigo – Yohitaka en japonais – apporta une inflexion nouvelle, plus japonaise, et introduisit des exercices et des techniques de combat elles aussi nouvelles, pour cet « art martial ». Yoshitaka, surnommé « Waka Senseï » (le jeune maître), procédait alors à un retour au Karaté-Jutsu guerrier, proche de celui de Matsumura Sokōn, s’éloignant ainsi très nettement de l’enseignement dispensé par son père. Il est le véritable concepteur du style Shotokan !

Styles, lignées et pratiques

A l’inverse du Judō et de l’Aïkidō, qui furent chacun d’une certaine manière l’œuvre d’un seul homme, le Karaté-Jutsu / Karaté-Dō est sans nul doute celle de plusieurs générations de Maîtres, d’experts et de disciples. Une multitude d’Ecoles et de styles existent aujourd’hui, tous ayant leurs caractéristiques propres, leurs spécificités. Par ailleurs, dans un même style – le Shotokan par exemple –, on trouve différentes tendances – Gima-Ha, Kase Ryu-Ha, …

Portée technique et logique d’efficacité

Le Karaté-Jutsu / Karaté-Dō est un art martial qui utilise de manière rationnelle toutes les possibilités que lui offre le corps humain en matière de combat réel et d’autodéfense. Les techniques les plus usitées sont celles de parades et de percussions, quasi exclusives dans les styles de compétitions ou simplement sportifs.

Mais le Karaté-Dō authentique et ses courants véritablement traditionnels n’ont rien oublié de leurs racines guerrières. Ils ont développé une réelle maîtrise dans les techniques d’esquives, de saisies, de luxations, de projections et même de strangulations. Cela atteste de fait du souci de recherche d’une efficacité optimale – du moins d’y tendre. Le Karaté-Jutsu aborde toutes les distances de combat : longue (distance de pieds), moyenne (distance de poings) et courte (corps-à-corps, tête, coudes, genoux) – proposition « schématique ».

Repères historiques et techniques

- Origines Inde → Chine (Shaolin-Si) → Okinawa ; transmission par kata.

- XVIIIe–XIXe : synthèse du Te et des arts de Shaolin ; émergence Tomari-te, Shuri-te, Naha-te.

- 1609 : contexte Satsuma aux Ryū-Kyū : enseignement discret, relais par les maîtres.

- 1922 : Funakoshi présente le Karaté-Jutsu à Tokyo ; 1938 : fondation du dōjō Shotokan.

- Yoshitaka (Gigo) : inflexion combative, rationalisation du travail de combat.

- Pratique complète : parades, percussions, déplacements, clés, projections, étranglements ; adaptation à toutes les distances.